暁闇(2)

「我らは何(なん)して老いぬらん~」

気がつくと梁塵秘抄の一句を口ずさんでいて、伝蔵は思わず筆を止めた。思わず周囲をうかがう。そのようなことをしなくても、教師長屋の自室には、自分ひとりしかいないことは分かっていたが。いま、伝蔵はようやく次の出張に必要な資料の準備にとりかかっていたところだった。

なんの前触れもなく頭に浮かび、口をついた句が、老いであったことに、なにか意味があるように感じられた。それはつまりは、自分も老いを意識し始めたということではないのか…。

-この続きは…『思へばいとこそあはれなれ…』だったな…。

そう、いつの間に老いてしまったのだろうか。思うだに悲しいことだった。

-『今は西方極楽の 弥陀(みだ)の誓(ちかひ)を念ずべし』…。

もはや、今となっては、衆生を極楽浄土へと救ってくださるという阿弥陀さまの誓願におすがりするしかない…。

-だが、私のような者でも、救われるのだろうか。

思えば、戦忍だったころに手を染めたあらゆる謀略や工作や、それに伴う数々の流血は、おそろしいほどの業として自分の心にのしかかっていた。だが、それ以上に罪深いもので心のバリケードを築いていることにも気付いていた。

職業として、流血や謀略を重ねて生きる忍には、当然のように心にのしかかる罪の意識を紛らわすために、ひたすら神仏にすがる者と、自分の心から神仏を消し去る者に分かれた。そして、伝蔵は後者だった。合理主義者である伝蔵には、自分の良心の価値判断をする存在などは不要だったのである。

-だが、それは、罪深いことだったのかもしれない。

今になってそのようなことに考えが至るとは、心が弱くなっている証拠であり、それもまた、老いのなせる業なのかもしれなかった…。

襖が開いた。半助だった。

「おや、土井先生」

「山田先生」

部屋に戻った半助に、書に眼を落としていた伝蔵が声をかける。

「ずいぶん長かったですな」

学園長の庵に呼び出されてから一時は経っていただろうか。なにか込み入った話でもしていたのだろうか、と伝蔵は考える。あるいは、また半助の過去に絡むことが出来しつつあるのかもしれない、とすれば、いずれ自分にも学園長から何らかの沙汰があるのかもしれない…と。

「いえ、それほどでも」

短く返事をすると、半助は戸惑ったように上がり框に突っ立ったまま視線を泳がせた。

「どうしましたかな」

「あ…いえ、その」

どう話を切り出そうかと考えあぐねた半助が、無意識に懐に手をやる。と、そこに違和感をおぼえる。

-そうだ、これだ。

いぶかしげに見やる伝蔵に向かって、半助は懐から取り出したものを差し出す。

「そういえば、山田先生あてのお手紙を預かっていました。昼間、ヘムヘムが届けに来たのですが、山田先生がご不在だったので、私が預かっていたのです。机の上に置きっ放しにするのも無用心ですから」

つとめて快活な口調で、半助は説明する。

「ああ、それは、ありがとうございます」

もとより不自然そのものの半助の仕草に首をかしげながら、手紙を受け取った伝蔵が、差出人を確認する。いや、表書きの筆跡だけで、誰からの文からはわかっていたが。

「利吉からだ。どうせ、また、母さんのもとへ帰れとでも言うのだろう」

ぶつぶつ言いながらも、その顔色に光が差すのを認めて、半助は少しほっとして自分の文机の前に腰を下ろす。

「利吉君は、相変わらず忙しくされてるようですね」

「ふむ、今度、学園に来ると書いてある」

「そうですか」

「ふむ…そうだったか」

不意に、文を読んでいた伝蔵が深く頷いた。

「どうかされましたか」

「そうか…もうすぐ私の誕生日だから、利吉が来るのか」

「そういえば、そうでしたね」

思い出したように、半助も言う。

「まあそうは言っても、どうせまた急に仕事が入ったとか言っては来ないのでしょう。去年もそうでした…ま、期待しないで待つとしましょう」

しっかり昨年のことも記憶にとどめている伝蔵である。

「まあそう仰らずに…そうだ、山田先生。前祝いに、一杯どうですか」

半助が、酒の入った瓢箪を持ち上げる。

「前祝いって…なんの前祝いですかな」

戸惑ったように口ごもる伝蔵に構わず、半助は瓢箪と杯を手にして立ち上がる。

「まあいいじゃないですか…では、上に」

「して、どうなさいましたかな、土井先生」

半助が注いだ酒をくっと呷ってから、伝蔵は訊ねる。

-まるで、これでは私が悩みを相談するみたいだ。

苦笑しながら伝蔵と自分の杯に酒を注ぐ。

-だが、それも手かも知れない。

他人に相談することも、相談されることも苦手な半助には、他人の悩みをどのように引き出すかなどということは更に困難なことだった。

「いや、まあ、その」

頭を掻きながら、半助は口ごもる。

-この際、率直に打ち明けてしまおう

伝蔵という、同僚でありながら同時に父でも師でもあるような存在には、どんな小細工も通用しないだろうと、半助は観念する。それよりも、率直に自分をさらけ出してしまおう、そうすることが必要だと感じた。

一気に覚悟を決めてしまった半助は、口を開く。

「実は、学園長先生にずいぶん絞られていました…山田先生のことで」

「私のことで?」

「はい。同室でありながら、山田先生が何かに悩んでおられることに気づかずにいるとは何事かと…実際、その通りなので、返す言葉もありませんでしたが」

「ほう、そうでしたか」

あのことだな、と伝蔵はすぐに思い当たる。たしかに、渡り廊下の真ん中に突っ立って呆然としていたのでは、学園長でなくても何があったかと思うだろうし、同室の半助に心当たりを尋ねるのも当然のことである。

「実のところ、私自身、山田先生には甘えてばかりで、山田先生のお考えに思いをはせるということはなかったように思っています。それは、私も至らないことだったと…」

半助は悄然と言う。この年若い同僚にまでそのような懸念を抱かせてしまっていたということに、伝蔵は別の衝撃を感じる。

-そこまで分かりやすいほど、私は態度に表していたということか…。

もとより忍はポーカーフェイスでなければならない。自分の本心を相手に気取られるなど、あってはならないことである。学園で緊張感に欠く教師生活を送っている間に、自分はどうやら、忍としての基本すら失いかけているようである。だから、伝蔵は、あえて快活に言う。

「学園長先生が何を仰ったか分かりませんが、私はいつもとまったく変わりませんよ。土井先生もへんなことを仰る。私のことなど考えるより、は組の次の追試をどうするかの方が先決ではないのですか」

「そ…それはそうですが」

半助が杯を口に運びかけながら、伺うように半助の眼がこちらを見る。

-とはいえ、学園長先生に持ち帰る答えをやらないと、半助も困るだろう…。

だから伝蔵は思いついたままに言い訳を口にする。

「実のところ、私にも少し考えることがありましてな」

「…」

伝蔵が引いてしまわないように、あえて半助は黙って続きを促す。

「最近、利吉からの手紙が増えた。先ほども預かっていただいていたが」

「そういえば、そうですね…」

利吉からの手紙は時折届いているようだが、そう言われれば、最近少し回数が増えたかもしれない、と半助はぼんやり考える。

「書いてあることは同じなのです。家に戻って妻に会ってやれと…ただ、回数が増えているのが気になっている。あるいは、利吉があえて書いていないことがあるのかもしれない。あるいは、書くことを憚っているなにかが起こっているのかもしれない。だとすれば、一刻も早く帰るべきなのかもしれない、と」

「それならば、明日にでも帰られてはいかがでしょうか。授業なら私が何とかしておきます」

思わぬ内容に、半助は動揺が声に出るのを苦労して抑えなければならなかった。まるで今の言い方は、何かとんでもないことが出来しているようではないか。

「だが、出張も控えている。そのための資料も作らなければならない」

「私から学園長先生にお話ししておきます。きっと、学園長先生が代わりの方を指名されるなり、出張を中止されるなりするでしょう。ですから、山田先生は、お家に帰られることを最優先してください」

思わず身を乗り出した半助が言いつのる。

「…そうですな」

杯を手にしたまま、伝蔵はちいさくため息をつく。少しばかり思わせぶりすぎたかなと思いながら。

-そういうところが、半助らしいところなのだろう…。

忍としては一流の腕を持つ若い同僚だったが、時に見せる単純ともいえる一途さが、伝蔵には好ましくもあり、そして気がかりでもあった。

-たしかに半助はすでに忍の世界から半ば足を洗った身だ。だが、学園にいる限り忍の世界と無縁ではありえない。戦に巻き込まれることもないとは言えまい。さて、そのときに半助は忍としての合理的な行動を取れるのか…。

「明日、学園長先生にお話しします。山田先生はすぐにもお家にお帰りになることだけを考えてください。は組の授業のことは、私が何とかしますから」

ほっとしたような表情になった半助が、ぐっと杯を空ける。

「うう、寒い…」

夜風が身に沁みる季節になっていた。すでに虫の声は果て、吹き抜ける風に枯葉が乾いた音をたてている。風呂あがりの伝蔵は夜着の袂を寄せながら、部屋へと足を速めていた。

「あか月静かに寝覚めして…」

忍びやかに呻る声に、伝蔵は思わず足を止めた。

-この歌は…。

「…思へば涙ぞ抑へ敢へぬ…」

声の主は、教師長屋の一室から漏れ聞こえてくる。思わずまだ灯りのついた部屋の前で足を止めて声をかける。

「よろしいですかな」

「どうぞ」

襖を開けると、文机の前に座っていた部屋の主が穏やかな眼で伝蔵を見上げた。

「おや、山田先生。どうされましたかな、こんな時分に」

「どうも、新野先生。由ありげな歌に耳をひかれましてな」

「それはそれは、お恥ずかしい限りで」

まあどうぞ、という声に、伝蔵は新野がすすめる円座に腰をおろした。

「いかがですかな」

杯をすすめる新野の顔は、すでに赤みを帯びている。

「よろしいのですかな」

文机の上には、幾冊もの本が広げられたままである。書きかけらしい書類もある。

「いいんですよ」

筆洗で筆先を洗いながら、新野は微笑む。

「…越前の友人に南蛮の外科治療の新しい処方の効能について手紙を書いていたのですが、少し疲れたので一杯やっていたところなのです」

「そうでしたか。では」

どうぞどうぞ、と新野が満たした杯をぐっと空ける。

「南蛮の処方とは、いかがなものなのですかな」

文机の上に置かれた南蛮の見慣れぬ文字で記された本に眼を留めた伝蔵が訊く。

「主に外科治療に用いる膏薬です。マンテイカ(豚脂)、テレメンテイカ(生松脂)など、漢方にない処方で作られているのです」

「なるほど」

返事はしたが、内容についていけない伝蔵はあいまいに頷く。

「ま、南蛮処方は措くとして…いかがですか、もう一献」

伝蔵の表情を見て取った新野がさらに酒をすすめる。

「おそれいります」

伝蔵が杯を受ける。

「…ところで、さきほどの歌ですが」

杯を呷った伝蔵が、新野に酒を注ぎながらぽつりと続ける。

「ああ、聞かれてしまいましたか」

杯に口をつけた新野が、照れくさそうに頭をかく。

「はい…実にゆかしく聞こえましてな」

「お恥ずかしい限りで」

「いえいえ…実は私も、あの歌が気になるのです」

あっさりと思いを口にした伝蔵だった。

「山田先生もそうでしたか…やはり、そのような年齢になったということでしょうか」

特段反応することもなく暢やかに新野は言う。

「新野先生…私たち忍は、はかなく世を過ごすものなのでしょうか…」

そして浄土に迎えられることは期待できない身なのか、ということまでは聞きかねて、伝蔵は言葉を切った。

「どうでしょうか」

投げやりとも思いつめたともない口調で、新野は静かにいう。傍らの医書を手に取る。

「私たち医術に生きる者は、命のやりとりを生業としている者です。ただ侍や忍と異なるところがあるとすれば、命を救おうとして結果的に命を失うことと、命が失われることを分かっていてそれでもやらざるを得ないことがあるというところでしょうか」

「…」

だが、命を救うことを企図している生業である以上、浄土によほど近いのではないのですか、と訊きたい気持ちを抑えて、伝蔵は続きを待った。

「…だが、医術の進歩という、命を救うという建前のもとに重ねられる命のやりとりは、若い頃の私には、どうしても偽善的に思えてならなかった…」

あえて自分から触れた痛みに、視線がさまよう。未熟だったゆえに失われてしまった命、実験的な、冒険的な試みのために失われてしまった命は、それが医者になるための通過儀礼だったとはいえ、新野の心にいまなおわだかまる古傷だった。

「今は、違うと」

「経験を重ねるにつれ、私もどうも物分かりがよくなりすぎたようです。必要悪、という言葉をよく使うようになったのもその頃でした。医術の進歩のための、必要悪だとね」

苦渋を紛らかすように、新野は杯をぐっと傾けた。

「…最近は、また少し変わってきました」

俯いたまま、空いた杯に眼を落としていた新野が、伝蔵に眼を戻した。その眼はいつもの穏やかな視線である。

「…学園に来て、生徒たちと…とくに善法寺君と出会うまで、私は医術の本質を見失ったまま、この世界で生きてきた」

「保健委員長の、善法寺伊作ですか」

意外な名前に、伝蔵は眉を上げた。

「はい」

軽く頷くと、新野は伝蔵と自分の杯を満たした。

「ご存知のように、彼はとてつもなく不運です。ちょっとした不注意のような、そんなレベルではないようですな」

「そのようで」

同じ保健委員会の乱太郎の顔がちらと脳裏をよぎった。

「だが、彼は、人を救うということについて、私の知るどんな医療者よりもひたむきです。実習で戦場にもぐりこんでも、実習をこなすよりケガ人の手当てに熱中してしまうということが、よくあるそうですな」

「そうですな。だから、彼の実技の成績は、実のところよいとはいえない」

「そうでしょうな…だが、彼のそのような姿勢こそが、医術の本質なのです」

「といいますと」

「患者を助けるための一途な心、とでもいいましょうか。確かに彼には医術や本草の知識も技術もある。だが、医術の本質は心だ。私はそのことを修行中にたしかに師から教わったはずなのに、いつの間にかつまらない技術論に踏み迷って忘れていた…善法寺君に出会わなかったら、まだそのままだったかもしれない」

ふっとため息をつくと、新野は杯を傾けた。

「…だが、いまさらそのようなことに気づいたところで、浄土に遠いことには変わりがない。そもそも私は、あらゆる信仰に対して、非合理的として背を向けてきた…老いて心が弱くなってから初めて救いを求めるとは、虫のいい話でしょうな。いくらみ仏でも相手にされますまい」

-おや、新野先生も同じでしたか…私もそうですよ。

思いがけず同じ心だったことが判明して、伝蔵は心が少し軽くなった気がした。新野と自分の杯に酒を注ぐ。

「…おそらく、梁塵秘抄のあの法文歌を歌った人たちも、そうだったのではないかと思います」

眼を伏せたまま、新野は続ける。

「そうですな…懐疑的だからこそ、より強く救いを求めたのかもしれませんな」

「彼岸のことは、彼岸に行けば自ずから分かることでしょう…そうであれば、彼岸に行くまでの間に、やれることをやっておけばいい、そう思うようになりました…これも、学園に来て、とりわけ善法寺君に会ってから、そう思えるようになったのです。私にとっては、生き直しのようなものかもしれません」

「ほう。生き直し、ですか」

新野の口をついた言葉に、伝蔵が反応する。

「そういうことです…われわれはそれぞれの人生を経て、この場所にたどりついた。それは、生き直す機会が与えられたということなのだと、私は思います」

穏やかに微笑みながら、新野が頷いた。

「しかし、私は、せっかくの機会を生かしていないようだ…この歳になっても迷うこと多く、土井先生にまでご心配をかけてしまっている…」

先日の半助との会話を思い出した伝蔵は、片掌を額に当てる。忍としての基本すら見失いかけている自分の有様は、なお深いわだかまりとして刻み込まれていた。

「ねえ、山田先生。私は思うのですが」

なおも額に掌を当てたままの伝蔵の肩を軽くたたきながら、新野は声をかける。

「いにしえの人が四十を不惑といったのは、それだけ惑うこと多い年齢だからではないでしょうか。私だって、もう四十も後半になりますが、いまだに惑うことだらけです。だからこそ、生き直すという機会が与えられていることは何物にも代えがたいことだと思うのです」

「それはそうかもしれませんが…」

伝蔵は声を絞り出す。

「それに、生物学的に言うと、私たちの年代は惑うことが多くて当然なんですよ」

杯を軽く傾けると、新野は淡々と言う。

「といいますと」

「山田先生もお気づきだと思いますが、40を過ぎると身体能力はどうしても低下します。今までできていたことができなくなる、あるいは若い人のほうがうまくできるようになっている。そうした事実に直面せざるを得なくなるのが我々の年齢です。どんなに鍛錬を重ねても、筋力も運動神経も鈍化はまぬがれない。これは受け入れざるを得ないことです」

「そういうことなのでしょうな」

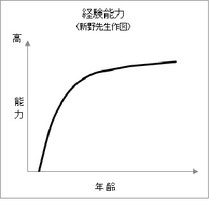

渡り廊下で考え込んでいたことを思い出す。自分の下りの急曲線と、利吉や忍たまたちの上りの急曲線の交点のことを。

「しかし、まだ捨てたものではありません。成長の余地が残っている分野もある。何だと思いますか?」

「はて…成長の余地が果たしてありますかな? 確かに仰るように運動能力は落ちるし、最近は記憶力も怪しいと思うことがあるのですが」

伝蔵はあごひげを引っ張りながら考え込む。

「どうしてそう悲観的におなりになるのでしょう…山田先生には、一流の忍として重ねてきた知識と経験がある。それは誰でもマネできるものではないのですよ」

さも当然のことのように新野がため息をつく。

「そう…なんでしょうか…」

「私はそれを経験能力とでも言うべきものなのだと思っているのですよ」

杯をちょっと傾けた新野が、前を見据えながら静かに言う。

「経験能力、ですか」

そんな大仰なものが自分にあるのだろうかと伝蔵は考える。新野がいう忍として重ねてきた知識と経験こそが、自分を往生からもっとも遠いところへ隔てたものではないのか。それは、むしろ疎むべきものではないのか。

「そうです」

大きく頷いた新野が、二つの杯を満たす。

「他はともかく、我々が40年以上にわたって重ねてきた知識や経験は、どんなに優秀な若い人でも一足飛びには獲得できないものです。そして我々は、学び続けることを続けてさえいれば、経験能力をさらに成長させることもできる。もちろん若い人ほど急に伸びることはないでしょうが、歳を重ねるにつれて着実に高めていくことができることは間違いがない。私はそう思っておりますよ」

「…そういうものでしょうか」

杯の中の白濁した液体に眼をやりながら、伝蔵は呟く。手の中の小さな器に満たされた液体の中に、忍として重ねてきた数多の業が濁りとなって沈潜しているようだと思いながら。

「だから私は、先生方がうらやましいのです」

不意に新野が向き直った。その表情は穏やかなままだったが、決然とした口調に伝蔵は顔を上げる。

「うらやましい…ですか?」

「そうです。私は先生方がうらやましい。多くの生徒たちに教えられるものがあるということは、自分が重ねてきたものが無駄ではなかったということなのですから…むろん、私も些少ながら保健委員たちに私の持てるものを伝えることができることは、この上なく幸せなのです」

「教えることが…うらやましい…」

「そうですとも」

大きく頷いた新野が、ふたたび瓢箪を手に取る。

-新野先生。私は、大きな考え違いをしていたようです…。

新野の部屋を辞去した伝蔵は、しばし教師長屋の廊下に佇んで夜空を見上げる。冬らしく澄んだ空には満天の星空が広がっていた。

-たしかに10年前、私は下りの階に足を踏み入れる決断をした。それはたしかに、忍としての到達点だった。だが…。

だが、と声に出さずに口にする。白い息がほわりと広がって、たちまち消えていった。

-教師としての私は、新しい経験を積み重ねている。それは体力や技能と違って、決して下降線ではないのだ。それに…。

眼は夜空を見上げたままである。

-彼岸のことは、行った時に考えればよい。今はただ、教えることだけを考えるのだ。生徒たちのように一途に、ひたむきに。

瞬く星空が包み込むように広がる。足元から凍み上げてくる寒さも忘れて、伝蔵はそこに佇んでいた。

<FIN>

← Return to 暁闇

Das Spiegelbild~鏡に映る私でない私~

Das Spiegelbild~鏡に映る私でない私~